AI・量子コンピューティングが導くネットポジティブなサプライチェーン

Report|2024年12月6日

この記事は約7分で読めます

サプライチェーンのレジリエンス強化・リソースの有効活用・環境課題への対応に向けて、カギは最新テクノロジーによるデータ管理とモデリングです。本レポートでは、サプライチェーンへのデータとテクノロジー活用、レジリエンス(強じん性)の向上についてご紹介します。

※本コンテンツはエコノミスト インパクト社にて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

サプライチェーン排出量の削減は、世界規模でのネットゼロ目標達成に不可欠な取り組みです。世界経済フォーラムとボストン コンサルティング グループ[BCG]の調査によれば、世界全体の温室効果ガス[GHG]排出量の50%はわずか8業種のサプライチェーンが、そして企業による平均排出量の75%はスコープ3が占めています。

こうした現状を背景に、サプライチェーン排出量に対する関心は急速に高まっています。特に多くの国々でスコープ3排出量(事業活動に関するあらゆるサプライヤーからの排出量)に関する情報開示が自主的取り組みとなっている点を問題視する関係者は少なくありません。しかし、欧州連合[EU]が今年7月にコーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス指令[Corporate Sustainability Due Diligence Directive(CSDDD)]を施行し、域内企業および域内で事業を行う企業を対象とする環境・人権デューデリジェンスの実施を事業・バリューチェーン全体で義務づけるなど、状況は変わりつつあります。

また、こうした規制に先駆けて“ネットポジティブ”な先進アプローチをサプライチェーンに導入し、社会・環境に及ぼす影響を全体としてプラスにする取り組みを進める企業・活動家も現れています。

Unileverの元CEOで、『Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take』(*1)(2021年刊行)の共同執筆者でもあるPaul Polman氏は、ネットポジティブな思考・行動の重要性を提唱する活動家の一人です。Economist Impact社が今年10月に開催した国際フォーラム『Countdown to COP29』で、同氏はネットポジティブ実現に取り組む企業の優先課題について次のように発言しています。

(*1)『Net Positive ネットポジティブ「与える>奪う」で地球に貢献する会社』として、日本語版も2022年に刊行

「企業は、自らが世界に及ぼす全影響に責任を持つべきです。長年にわたって事業を存続させるためには、多様なステークホルダー全ての理に適ったビジネスを行う必要があります。ネットポジティブな企業は、多くがこうした特長を備えています。」

Polman氏によると、ネットポジティブ経営は、企業の業績にもプラスの影響をもたらします。「このアプローチを取り入れた企業がより多くの利益を上げていることから、経済的にも理に適った経営である」と言えるのです。

富士通は、世界に先駆けてネットポジティブ経営に取り組んできました。執行役員 EVP CSSO(Chief Sustainability & Supply Chain Officer)を務める山西高志氏によると、同社は「ネットポジティブ経営を通じて、事業に伴うマイナスの影響を軽減し、社会・コミュニティ・環境にプラスの影響を多く還元すること」を目指しています。

デジタル化とネットポジティブなサプライチェーン実現に向けた取り組み

山西氏は、持続可能かつ責任あるサプライチェーンの構築が、富士通のネットポジティブ経営に不可欠だと考えています。「私たちは、拠点を構える国々の労働基準遵守はもちろん、人権尊重を経営・事業の指針として掲げています。また全世界の多様なサプライヤーと取引を行う企業として、クラウド・サービスのエネルギー効率向上、再生可能エネルギーの研究・活用の加速、データ・セキュリティの徹底、そして継続的な改善・自動化の推進(例:需要計画・予測の精度向上に向けたAIの活用)に取り組んでいます。」

また同氏によると、サプライチェーンの持続可能性向上とレジリエンス強化は、表裏一体の存在です。そして取り組みの鍵となるのが、ネットポジティブの実現に向けた多様な戦略とソリューションを提供し、顧客企業の変革をサポートする事業モデルFujitsu Uvanceです。

富士通の欧州におけるサステナビリティ・サービスビジネスの責任者Nathalie Struck氏によると、ネットポジティブなサプライチェーン実現には「まず製品・開発プロセスの最適化、低炭素資源の活用と廃棄物削減を通じたリソース効率の向上、そして循環経済の推進」が欠かせません。そして、さらにレジリエンスを確立するためには、サプライチェーンの多角化と健全性・安全性強化、リスキリング・アップスキリング、従業員エンゲージメントの向上、ベストプラクティスの共有も重要な要因となります。

ネットポジティブなサプライチェーンを目指して

Struck氏がサプライチェーン全体を通じたサステナビリティ実現の鍵と考えるのは、「社会・経済・環境リスクがサプライチェーンに及ぼす潜在的影響を可視化し、リスク管理・透明性向上の意識を浸透させること」、つまり透明性の向上です。そして実践的な管理体制の構築にはデジタル化の推進も不可欠です。「IoTの活用により詳細な情報の可視化が可能になります。またAIとハイパフォーマンス・コンピューティング[HPC]を駆使すれば、複雑かつ大量のデータをさらに効率的に処理できるようになるでしょう。」

富士通はサプライチェーン変革、廃棄物削減などの領域でAIのポテンシャル活用も積極的に進め、製品・サービスの向上、需要予測、サプライヤーリスク管理、生産計画、物流ルートの最適化などに役立てています。

持続可能なサプライチェーンに向けて

日本の飲食店運営グループ トリドールホールディングス(以下、トリドール)に採用された富士通のAI需要予測ソリューションは、こうした取り組みの一例です。食品ロスの削減とエネルギー・水利用効率の向上をサポートするこのソリューションの活用により、企業データや各店舗の売上、販促キャンペーン、気象データなどの情報をベースに、客数や売上傾向を店舗単位で予測できます。トリドールは同ソリューションの導入により、在庫量や調理火力、水使用量、必要な従業員数などを高い精度で最適化できることを目指しています。

Struck氏によると、トリドールに採用されたソリューションはサプライチェーン最適化にも応用が可能で、AI・HPCの進化に伴うさらなる精緻化も期待できます。

富士通はサプライチェーン全体の透明性向上にも取り組んでおり、例えばアパレル産業を主な対象としたサプライチェーン・データ企業tex.tracerは富士通と構築したプラットフォームを通じて川上・川下両方のデータを可視化し、小売企業にサステナビリティ評価の測定基準を提供しています。

同社のプラットフォームでは、各商品のライフサイクル全体の追跡が可能となり、衣料品につけられたQRコードをスキャンすれば、原材料の調達先や、製造工程(紡績・紡毛・梳毛・染色など)までの輸送距離、輸送の請負会社、店舗販売前の輸入国などを調べることができます。Struck氏によると、同プラットフォームは他業界のサプライチェーンにおける透明性・説明責任の向上にも効果的で、安全性・追跡可能性に優れたブロックチェーン・ソリューションであるため、高いデータ改ざん耐性も備えています。

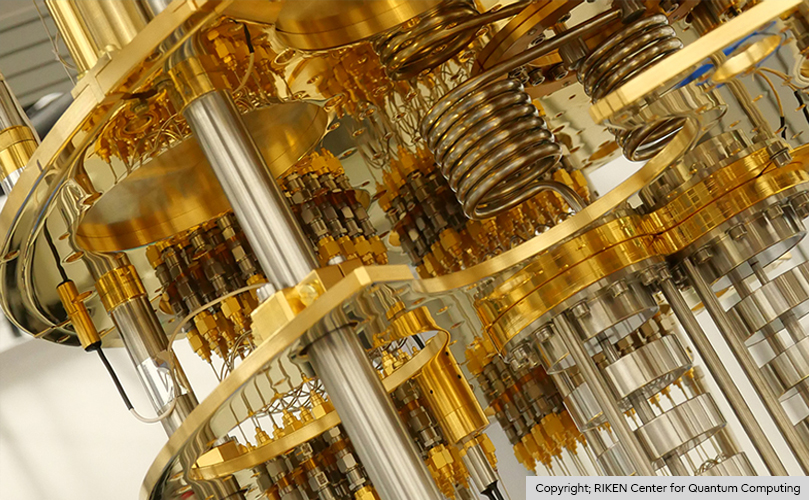

量子コンピューティングによる可能性

サプライチェーンは、原材料の調達から店頭に並べられる最終生産物まで裾野が極めて広く、細分化されやすい傾向があります。そしてESG目標の達成から貿易金融取引に至るまで、複雑かつ多様で、ともすれば相反する様々な目的の最適化が求められます。量子コンピューティングの能力を活用すれば、既存テクノロジーを上回る効率で複雑な課題に対応し、サプライチェーン最適化のあり方を大きく変革できる可能性があります。

富士通の量子コンピューティング担当コンサルタント Ellen Devereux氏によると、「量子コンピューティングは、複数の目的を持つ最適化プロセスの処理が得意で、変数が多ければ多いほど真価を発揮」します。量子エラー訂正の問題(*2)を解消した量子コンピューターが商業化されるには、おそらく数年単位の時間が必要ですが、サプライチェーンの領域では既にそのアプローチを応用した最適化の取り組みが進んでいます。『評価関数の二次制約なし二値最適化』[Quadratic Unconstrained Binary Optimisation algorithm =QUBO]を活用した量子インスパイアード技術はその一例です。富士通は、複雑なサプライチェーンの課題に対応する先進的なQUBOソルバーを用い、倉庫のピッキング、ハンブルク港全体の交通フロー、日本郵便のラストマイル配送など様々な領域で最適化を実現し、課題解決に役立てています。

(*2) 量子コンピューティングは、量子計算の情報単位(量子ビット)の状態がノイズによって変わり、計算間違い(量子エラー)が発生するという課題を依然として抱えており、エラー訂正を行いながら計算を行う枠組みの開発が現在進められている

全体最適とデータ共有の重要性

ただし、Alliance Manchester Business Schoolのオペレーション・サプライチェーン管理学教授 Fahian Huq氏が指摘するように、サプライチェーンの脆弱性を改善し、リスク軽減に効果を発揮するデジタル化によって、あらゆる問題を解消できるわけではありません。特に実践面では依然として課題は多く、その課題の一つはデジタル・デバイドです。例えばサプライチェーンは高スキル人材が不足しがちな新興国が起点となることが多いため、そのギャップを埋めなければなりません。また小規模な企業においてもデジタル化に必要な資金源、スキルが限られることでデジタル・デバイドが発生する可能性があります。

デジタル・デバイドの解消に向けて富士通が取り組んでいるのは、サプライチェーン全体で企業間のデータ共有を推進することです。質の高いデータは、デジタル化やAI・量子コンピューティングの活用に欠かせません。サプライチェーン内のあらゆるステークホルダーがデータにアクセスできるようになれば、小規模企業のデジタル化に向けたハードルは大きく下がると考えられます。

一定の企業・組織に限定したクローズド・コミュニティ内のデータ共有は、近年広まりを見せています。Struck氏によると、富士通はこうした小規模コミュニティのデータを活用し、大規模データベースの構築につなげるというビジョンを掲げています。同氏によると「その目的は、一元化されたダイナミックなプラットフォームを通じ、コミュニティ単位のデータをより多くのステークホルダーと共有すること」です。

ネットポジティブの推進に向けて

新たな規制や消費者・投資家の間で広まるサステナビリティ重視の意識を背景に、ネットポジティブ推進の機運は急速に高まりつつあります。多くの企業は生産体制・サプライチェーン変革の必要性を認識する一方で、変革に求められる知見の不足やESG目標が生産性・成長に及ぼす影響への懸念から、取り組みの実行に踏み切れていません。

富士通は、テクノロジー活用とデジタル化の推進が、サステナビリティ目標の達成と成長実現の両方に欠かせないと考えています。こうした考えのもと、富士通はEconomist Impactと連携し、『Advancing Net Positive』プログラムを立ち上げました。本プログラムでは、AIなどの先進テクノロジーを活用し、企業が社会や環境に対してどの程度ポジティブな影響を与えているのかを調査します。

2025年初頭の世界経済フォーラムの期間に合わせて発表される本プログラムでは、サステナビリティ向上に向けた自社の取り組みの現状・全体像をより正確に把握するためのアセスメントツールも公表されます。このツールを活用することにより、所属セクターの現状と比較したベンチマーキングなどを通じて知見・インスピレーションを得るだけでなく、ネットポジティブのさらなる推進に必要なツール・テクノロジー・戦略への理解を深めることできるはずです。

山西氏は、「Net Positiveを達成することは、単に企業に課せられた義務ではない」と考えています。本プログラムは、「財務指標・非財務指標の双方を達成し、成長を加速させるだけでなく、世界の繁栄と高い相互接続性を実現する重要な機会となる」でしょう。

※本コンテンツはエコノミスト インパクト社にて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

山西 高志

Takashi Yamanishi

富士通株式会社 執行役員 EVP

CSSO(最高サステナビリティ&サプライチェーン責任者)

1989年に富士通入社。主にソフトウェア、半導体などのグローバルベンダーからの調達を担当。2018年にグローバルサプライチェーン本部長として調達・サプライチェーンマネジメント組織のグローバル統合を実現。以降、事業ポートフォリオのサービスシフトと並行して主要パートナーとのアライアンス強化及び、調達・サプライチェーンの変革に取り組む。2024年より現職。

ナタリー・ストラック

Nathalie Struck

富士通サービシーズ株式会社 サステナビリティサービス本部長

2012年に富士通に入社。クライアントコンピューティングデバイスとデータセンターソリューションを専門とする営業に始まり、2017年にはヨーロッパでの営業オペレーションに従事。その後、西ヨーロッパ地域のビジネスオペレーション本部長に着任。2023年現在、サステナビリティサービスの本部長を務め、持続可能なイノベーションを目指しデジタルトランスフォーメーションを推進している。

関連コンテンツ

BANI時代のSX経営を拓くデータドリブンサプライチェーン変革